AD

Feb. 10 2023

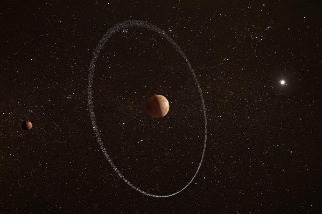

天文學家發現海王星外天體Quaoar周圍的行星環

Quaoar是一顆海王星外天體或簡稱海外天體(trans-Neptunian objects, TNOs),也稱為2002 LM60,在2002年6月4日由帕洛馬山天文臺所發現。其直徑約1100公里,位於柯伊伯帶(Kuiper Belt),這是一個由類似彗星狀天體組成的冰冷碎片帶,軌道距離太陽45.1~45.6個天文單位,周期為284.5年。它有一顆已知的衛星Weywot,於2007年2月22日發現,直徑約為80公里,運行在Quaoar的24個半徑外。此次新發現的環在距離Quaoar7.4個半徑處運行,這比土星環到土星的距離要遠得多。

Feb. 06 2023

寄生性真菌能否演化出控制人類的能力?

《最後生還者》中製造殭屍的真菌確實存在,但還有許多其他真菌也很可怕。在全球500萬種真菌中,有幾百種真菌會對人類造成危險。 一隻螞蟻不再能控制自己的身體,牠爬離蟻巢,險險掛在一片葉子上,等待死亡降臨。此時真菌正在吞噬牠的身體,從牠的頭部冒出來,並將孢子釋放到空氣中。 中央佛羅里達大學的真菌遺傳學家伊恩.威爾(Ian Will)說:「它們就像森林裡又醜又小的耶誕節裝飾。」在該大學內就能發現這些殭屍化的螞蟻。 要是這種寄生性真菌也能對我們做同樣的事,該怎麼辦? 這就是根據電玩遊戲《最後生還者》(The Last of Us)改編的新電視節目的故事前提,在這部影集中,由於氣候...

Feb. 03 2023

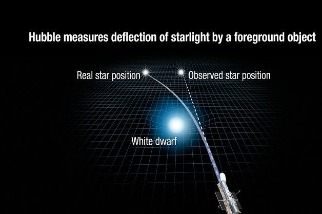

哈伯首次直接測量孤立白矮星的質量

以往白矮星質量的測量是透過觀察雙星系統中白矮星與其伴星的軌道運動,用牛頓物理學來測量質量。但若白矮星的伴星處於數百年或數千年的長周期軌道上,望遠鏡僅能測得其軌道運動的一小部分,將使得測量的結果有所誤差。 此次英國劍橋大學研究團隊使用哈伯望遠鏡首次直接測量了一顆孤立白矮星的質量,利用重力微透鏡看到了來自背景恆星發出的光,因前景白矮星的重力扭曲而略微偏轉,導致恆星看起來暫時偏離了它在天空中的實際位置。研究人員發現這顆白矮星的質量是太陽質量的56%,這與早期對其質量的理論預測一致,並證實了目前關於白矮星如何作為恆星演化最終狀態的理論,此觀測結果將讓我們對白矮星的結構和組成理論有深入的了解。

Jan. 30 2023

大麻緩解疼痛:事實還是想像?

許多人對這種藥物減緩慢性疼痛的效果都言之鑿鑿。但專家說,其證據是「有疑問的」──而且很可能只是安慰劑效應。 對波士頓麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)的慢性疼痛醫師郝大衛(David Hao)來說,跟患有嚴重慢性疼痛的新病患對話,通常都是像這樣的:他列出可能的處置方式,包括注射類固醇、消融痛覺神經、針灸、物理治療或動手術。但到了約診時間快結束時,不可避免地總會有人問道,「你覺得我該試試看大麻嗎?」 病人曾經聽說──可能是從家人、朋友,或是媒體──大麻和/或取自大麻的大麻素(cannabinoids)或許能對他們那樣的疼痛有幫助。但身為科學家,...

AD