AD

Feb. 17 2021

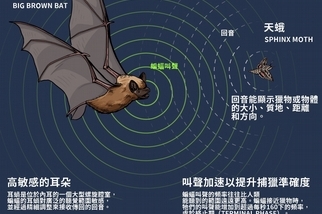

回音定位是大自然內建的聲納,它背後的原理超酷!

從白鯨到蝙蝠甚至到人類,許多動物都會發出從物體回彈的聲音來協助導航與捕獵。 回音定位是自然界的聲納系統,當動物發出從物體回彈的聲波,傳回的回音會提供關於該物體距離及尺寸的資訊,此時回音定位就發生了。 超過1000種動物會使用回音定位,包括大多數蝙蝠、所有齒鯨,以及小型哺乳類。許多是夜行動物、穴居動物及海生動物,牠們在少光或無光的環境裡仰賴回音定位來覓食。動物有好幾種進行回音定位的方法,從振動喉部到拍動翅膀都涵蓋在內。 約翰霍普金斯大學心理學與腦部研究學系的博士後研究員凱特.艾倫(Kate Allen)在電子郵件中表示,夜行性的油鴟及某些金絲燕──有些油鴟及金絲燕在黑暗的洞穴環...

AD