Jul. 12 2020

科學家研究「恐怖地景」:腐爛動物屍體也是生態系重要一環

2016年8月在挪威偏遠的哈當厄爾高原(Hardangervidda)上,一位公園巡守員發現323頭野生苔原馴鹿的屍體。牠們死於一場異常劇烈的雷擊。公園決定將屍體留在原處,讓塵歸塵土歸土。科學家們研究了這批屍體的分解過程以及對北極苔原生態系統的影響。 這幾年科學家看著腫脹、飛滿蚊蠅的屍體逐漸變成乾燥的骸骨,在今年6月份於《皇家學會開放科學》(Royal Society Open Science)期刊發表論文探討這種「恐怖地景」的產生,狼獾、金鵰和北極狐等頂級掠食者如何受益於這些腐肉。 根據歐洲法令,多數情況下動物屍體必須被處理掉,人們幾乎看不到動物的死亡和屍體的腐爛。

Jul. 09 2020

研究:1950年代以來 全球熱浪天數不斷增加

英國《衛報》(The Guardian)報導,根據一份發表在《自然通訊》(Nature Communication)期刊的研究,自1950年代以來,全世界幾乎每個地方的熱浪頻率和持續時間都在增加。 該研究發現,世界各地熱浪加劇的程度不一,亞馬遜、巴西東北部、西亞(包括印度次大陸部分地區和中亞)和地中海的變化都比澳洲南部和亞洲北部的變化更快。唯一有人居住而熱浪沒什麼變化的地區是美國中部。 此外,過去70年間,熱浪的時間愈來愈長,全球各區域和整體的熱浪天數都明顯增加。 全球「累積熱量」上升中 唯一無增加的數據是熱浪的平均強度 該研究用稱為「累積熱量(或累積強度)」...

Jul. 08 2020

跨11國、7000公里 「天鵝人」乘飛行傘追候鳥遷徙 新任務將跟飛魚鷹

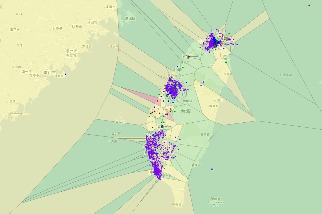

生物學家、保育人士兼探險家莎嘉.鄧契(Sacha Dench)因乘飛行傘追蹤天鵝遷徙,獲得「天鵝人(the human swan)」的稱號。她的下一次飛行任務,是追蹤在歐洲和非洲間遷徙7000公里的魚鷹。 「要讓人們關心遷徙物種確實很困難,因為牠們不是任何一個國家的責任。」創立無國界保育組織(Conservation Without Borders)並於今年被任命為聯合國遷徙物種大使的鄧契說,「除非鳥類在該國繁殖,否則牠們不會被納入一個國家的行動計畫中。但是我們需要從物種的飛行路線或遷徙軌跡來規劃保育工作。」

Jul. 06 2020

駕駛關在家,動物不路殺

美國3、4月份的居家防疫令,讓山獅等大型動物的車禍死亡率最多跌了58%。 當人類活動受COVID-19影響而大幅減緩,部分野生動物卻因而得益,好比美國部分地區的路殺事故數量正急遽下滑。 美國道路的交通量在3、4月的封鎖高峰期,降幅達73%之多。與此同時,如鹿、馬鹿、駝鹿、熊,以及山獅等大型野生動物的致命碰撞事故,也驟降58%;甚至是狗、綿羊與其他馴化動物也有雷同的情況。 這分報告發表於6月26日,其主要作者,美國加州大學戴維斯分校道路生態中心(Davis Road Ecology Center)的副主任弗雷澤.希林(Fraser Shilling)表示:「人們閉不出戶的時間愈...

Jul. 03 2020

保育是新的商業模式 肯亞馬賽地主:「我的土地已屬於大象、牛羚和獅子們」

巴沙洛.庫佩(Parsaloi Kupai)的家位於肯亞馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara National Reserve)附近Ol Kinyei保育地的邊緣地區,與其他當地住家沒有什麼不同,數個橢圓形的小屋、扁平的屋頂,牆壁上的塗料是水、泥土和牛糞混合物。多個小屋圍繞著家中牲畜過夜用的圍籬,避免附近掠食者入侵。 47歲的庫佩和他的兩個妻子將他們69公頃的高價值放牧地租給Ol Kinyei保育地後,決定在這住下。他是240位將土地出租做為保育用途的地主之一。 「我再也不能在那片土地上放牧了。」他指著保育地遠方一座小山丘說,「現在它已屬於大象、牛羚和獅子們。」

Jul. 03 2020

Sponsored

守護蔚藍之心 永續美麗生命

從太空所見的地球,是一顆美麗璀璨的藍色行星,佔了三分之二面積的浩瀚海洋,不僅是孕育萬物生命的重要發源地,也主宰著地球所有生態體系的平衡。就從此刻起,大家一起認真守護海洋,讓人類和其他生命都能擁有永續美好的未來。 人類雖然並非如同魚類生活在海洋世界,但與大海的連結一樣十分緊密。海洋除了提供我們賴以生存的豐富資源,以及做為貿易運輸、世界各地往來的交通媒介之外,更重要的是,許多生態體系的運作,得由海洋來協助維持平衡。 沒有海洋,地球就不會有生命 以往我們常稱森林為「地球之肺」,因為森林裡的植物能經由光合作用釋放出大量的氧氣、吸收二氧化碳,達到淨化空氣的作用。事實上,面積比陸地大上許...

AD