Aug. 21 2016

天文奧運比一比

巴西奧運落幕,在場上的運動員們致力追求極限,跑得更快、跳得更高、變得更強!宇宙中的天體和這些運動員們一樣,以極致令人目眩神迷。體操選手的後空翻和超新星爆炸後的殘骸其實都遵循著相同的物理定律,「天文奧運」(AstrOlympics)計畫將帶您一同探索奧運選手和宇宙天體的速度、質量、時間、壓力、轉速和距離,認識我們生活周遭的世界,也更了解我們所在的宇宙究竟有多麼令人驚奇! 旋轉 物體繞著軸心運動,轉速是指在單位時間內繞著軸心轉了幾圈。 單位:轉/分(RPM,revolutions per minute),轉/秒(Hertz)。 日常生活的例子:洗衣機-1200 轉/分 或 ...

Aug. 19 2016

Sponsored

【酩品生活】葡萄酒世界的頂級風土(Terroir)—法國波爾多

「Terroir」,一個源自法國葡萄酒文化的概念,中文勉強可翻譯為「風土」,代表的是一個具特殊風土條件的產區。許多人對「Terroir」有不同的詮釋和表述,有人認為是土質,有人認為是自然條件,但卻常常遺漏了它人文精神的意涵。透過氣候、土壤、工藝的三者相合,構成地方特產美味的關鍵,特別是葡萄酒產區的葡萄園,更能從葡萄酒的香氣和風味中,反映出「Terroir」真實的意義。 靜謐的波爾多田園風光。多樣的土壤吸收充沛陽光,孕育最豐富完美的葡萄果實。 說到「法國葡萄酒」,除了想到和珠寶名畫等藝術品、有著相同身價的的「勃艮地紅酒」外,最耳熟能詳的就是「波爾多」了。長久以來的高人氣和品牌...

Aug. 19 2016

Sponsored

尊重生命,樹立永續不朽的價值

台大兒童醫療大樓。(攝影者:李鎮國) 生命的意義與價值,始終是哲學家最愛探究、最愛爭辯、但也是最無解的議題。人類有幸從百萬物種的自然界中高等進化,擁有了思考與表達能力。 於是,我們清楚地知道,在這地球上,人類並不是唯一的生命體。這也代表著,與其它物種共生,是一個必然且必要的事實,在經過一番生存空間的爭戰演化後,人們與大自然存在著一種相互平衡的微妙關係。 相對於人類的驚天動地,自然界的一草一木、一花一樹,始終是以沉默者的角色,在有限的週期中,無聲地進行世代交替,善盡每個生命的義務,以不斷地繁衍汰除,來承繼生命的綿延,如此才能讓這片自然環境得以接續生存。 號稱高等生物的人類,對...

Aug. 19 2016

弱小遇襲,座頭鯨見義勇為?

座頭鯨前來解救海豹、曼波魚等其他物種,也許是牠們弄錯了,但也有可能真的是無私救援。 在這張於南極洲拍攝的照片中,一隻虎鯨攻擊一隻食蟹海豹,但被座頭鯨阻擋;座頭鯨保護其他動物,目前已經發現好幾百起類似的案例。PHOTOGRAPH BY ROBERT L. PITMAN 2012年5月,研究人員在加州蒙特雷灣(Monterey Bay)發現一群虎鯨攻擊一隻灰鯨和其幼兒。經過一番爭鬥後,幼鯨喪命,但接下來發生的事就很難解釋了。 虎鯨在攻擊灰鯨時,已經有兩隻座頭鯨在附近,但幼鯨被殺了之後,又有大約14隻座頭鯨前來,似乎是要阻止虎鯨吃掉幼鯨。 ...

Aug. 18 2016

Sponsored

徽派建築再進化:《軒轅劍外傳─穹之扉》華胥城

華胥是傳說中位於今華陽一帶的上古文明,她也是華夏民族的遠祖,分別誕下了女媧、伏羲。傳說黃帝軒轅氏曾夢遊華胥之國。 ……晝寢而夢,遊於華胥氏之國。華胥氏之國在弇州之西,台州之北,不知斯齊國幾千萬里;蓋非舟車足力之所及,神游而已。其國无師長,自然而已。其民无嗜慾,自然而已。不知樂生,不知惡死,故无夭殤;不知親己,不知踈物,故无愛憎;不知背逆,不知向順,故无利害;都无所愛惜,都无所畏忌。入水不溺,入火不熱。斫撻无傷痛,指擿无痟癢。乘空如履實,寢虛若處床。雲霧不硋其視,雷霆不亂其聽,美惡不滑其心,山谷不躓其步,神行而已。…… 《列子‧黃帝》篇 在《軒轅劍外傳─穹之扉》的故事設定中...

Aug. 18 2016

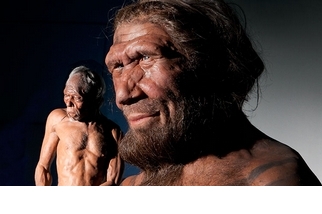

從DNA看尼安德塔人與智人的複雜情史

在1856年發現的尼安德塔人(Neanderthals),是我們最早知道的已滅絕古代人種,之後考古學家又陸續發掘出直立人(Homo erectus)、海德堡人(Homo heidelbergensis)等化石。這些發現告訴我們,古時候曾經有過多種與我們不同的「人」生存於世。 尼安德塔人復原想像圖。(圖片來源) 多地起源或單地起源 一百多年來,很多學者認為世界各地的人類族群,是由各地的古代人種分別演化而成,像是歐洲人來自尼安德塔人、亞洲人源自直立人;各地族群在獨自演化之外,之間又有遺傳交流,最終形成現在的單一人種:智人(Homo sapiens)。前述觀點就是所...

Aug. 18 2016

中亞神秘巨型箭頭陣 原來是動物死亡陷阱

偏遠中亞的遠古巨大捕獸陷阱,暗示了曾有大批動物在此喪命,以及古人口腹之慾無窮。 烏茲別克西部,導遊阿濟茲.卡馬杜羅夫(Aziz Khalmadurov)正站在一個巨大沙漠風箏──一座曾經宰殺了無數隻羚羊的巨型捕獸陷阱──的隔室,也就是用來坑殺獵物的區域。PHOTOGRAPH BY PAUL SALOPEK 從衛星照片看同一個捕獸設施,陷阱牆總長超過60公尺,三個坑殺室則分別位在不同角落。卡馬杜羅夫站的位置則是上方那個。SATELLITE IMAGE FROM DIGITALGLOBE. GETTY IMAGES 只有少數人見過位於烏茲別克烏茲丘爾特高原(Ustyurt Pl...