AD

Oct. 17 2022

氣候危機使58%的傳染病更嚴重 研究籲減碳才是根本解方

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱、林大利 審校 美國研究發現,人類傳染病的疫情,58%會因氣候災害更嚴重,無論是細菌引發的疾病(如炭疽桿菌),或病毒(如茲卡病毒)、寄生蟲(如瘧疾)疾病都會受到影響。不過,也有16%的疾病會因氣候災害而減緩。 該研究也列出了氣候災害導致疾病的1006種傳播型態與途徑。由於數量實在太多,作者認為,想靠氣候調適來降低風險幾乎不可行。從源頭著手,也就是減少二氧化碳排放,才是最迫切的事。 這篇研究於8月發表在《自然氣候變遷》(Nature Climate Change)期刊,由夏威夷大學馬諾分校(University of Hawaii-Man...

Oct. 11 2022

鯨魚的100萬道陰影 美組織將龍蝦踢出永續海鮮名單

環境資訊中心綜合外電;姜唯、陳文姿 編譯;許祖菱 審校 美國龍蝦深受饕客喜愛, 卻成為北大西洋露脊鯨的生存威脅。 「看守海鮮」(Seafood Watch)9月決定,將美東緬因州、加拿大等地區所捕獲的美國龍蝦列入永續海鮮指南的「紅色」名單,建議大眾不要購買。 極度瀕危的北大西洋露脊鯨(North Atlantic Right Whales,學名:Eubalaena glacialis)全球剩不到340隻。牠們的遷徙路徑經過美國龍蝦盛產地。龍蝦業者為收集放置在海底的蝦籠,會在海面放置浮球,並以繩索線連接浮球與蝦籠。研究指出,露脊鯨遷徙的途中,有將近100萬條這樣垂直於海面的繩索(刺網...

Oct. 10 2022

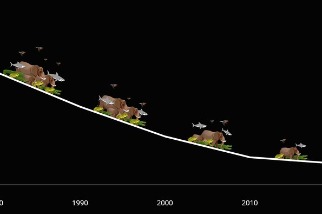

暖化蟲害風險大增 褐翅椿象往美西移 科學家籲農民提前準備

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱、林大利 審校 隨著氣候變遷,蟲害不僅會遷移,範圍也可能跟著擴大。美國研究發現,氣候變遷可能會讓褐翅椿象(Brown marmorated stink bug,學名:Halyomorpha halys)在美國的適存環境會擴增70%。 科學家提醒,有些農夫耕作的經驗是傳承自上一輩。然而,全球暖化改變害蟲分布,農夫必須學習因應新害蟲的技能。 褐翅椿象源自亞洲,約20年前出現在美國。這種植食昆蟲從農作物到觀賞植物都吃,可吃的食物高達170種。美國46州都有牠的蹤跡,在15州被視為害蟲。2010年褐翅椿象爆發時,曾導致美東的中大西洋(Mid-A...

Oct. 08 2022

超級苔蘚助減緩雨水逕流 降低下游淹水災情

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 腳底下這一株株不起眼的綠色苔蘚,或許是減少淹水災情的「超級英雄」。歷經六年研究,英國保育組織「未來荒野夥伴關係」(Moors for the Future Partnership)發現,在高地種植泥炭苔(Sphagnum)可有效減緩雨水往山下流的速度,降低集水區與下游社區淹水的風險與災情。 這項實驗經過長期監測,讓保育單位進一步了解人為復育對泥炭生態的影響。英格蘭自然署(Natural England)因而在今年8月決定將金德斯考特的國家自然保留區(National Nature Reserve)擴增25%(226公頃)。

AD