AD

Mar. 06 2023

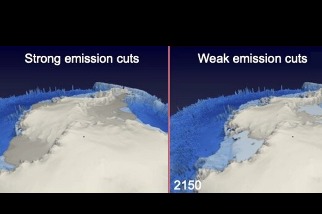

研究顯示,兩極的冰架可能會比預期更快融化

在這一世紀以來,全球海平面平均上升了約20公分,在紐約舉行的聯合國安理會辯論中進一步說明,海平面的上升將導致全球十分之一的人們面臨生存風險。而來自韓國的一項新研究顯示,即使我們設法將地球的增溫控制在攝氏2度,格陵蘭及南極洲的巨大冰架也將走上不可逆的融化之路。 釜山國立大學氣候科學家Jun Young Park(朴勇俊,音譯)領導的團隊認為過往的電腦模擬中往往沒有考慮到冰棚或冰蓋的融化也會同時影響海洋本身的運作機制,又更加速這些冰棚的融化進度影響氣候。雖然研究團隊並未建立一套與其它主要氣候模型一樣高解析度的資料,但是他們已經從近幾年的氣候資料,譬如:格陵蘭的降雨量、南極冰架的融冰波動量增加...

AD