AD

Jul. 24 2023

史前「殺手蝦」真的有那麼厲害嗎?

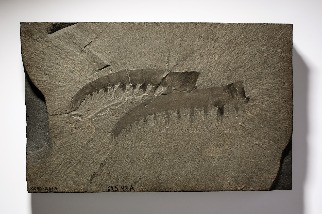

據信在五億多年前,地球上第一種「超級掠食者」曾以其駭人的魔爪成為其他動物的噩夢,但新的研究提出了疑問。 加拿大奇蝦(Anomalocaris canadensis)眼柄上生著複眼,長著奇怪的圓型口部,頭部前方有可抓握的附肢,看起來就是寒武紀小型海洋生物的夢魘。科學家先前認為這種無脊椎動物是地球上最早的超級掠食者之一,但一篇新研究發現,這種「奇怪的蝦」其實沒有那麼兇殘,牠只會從原始海洋的水體中獵食軟體獵物。 關鍵性證據出自這種動物身體前方滿是尖刺的分段附肢。古生物學家以不列顛哥倫比亞5億800萬年前的岩石,即伯吉斯頁岩層(Burgess Shale)出土且保存良好的奇蝦標本為基礎,做...

AD