AD

標籤

#塑膠汙染

共 37 筆相關資料

環境與保育|

Dec. 08 2022

減塑是國家的事還是全球的事?「全球塑膠公約」首輪談判陷分歧

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 從聖母峰到南極,塑膠汙染全面入侵地球。減塑不能等,聯合國展開首次的塑膠汙染公約談判。12月2日第一輪談判落幕,會中意見分歧。積極派盼達成有力的國際規範,在2040年前終結塑膠汙染;反對陣營則指稱,塑膠廢棄管理與國家政策相關,不宜用全球性規範,也不應管制塑膠生產。 聯合國預計在兩年內召開五輪談判,目標是再2024年推出第一個具有法律約束力的全球塑膠條約。首輪談判於11月28日至12月2日在烏拉圭東岬(Punta del Este)登場,共有來自150多個國家/地區的代表、業者、環團、科學家、拾荒者組織等與會。

科學與新知|

Aug. 28 2022

黃喉貂排遺微塑膠檢出率100% 綠色和平公布首份保育類動物塑膠汙染調查

環境資訊中心記者 劉庭莉報導 保育類野生動物也遭微塑膠汙染之害,綠色和平8月23日發表報告指出,透過對排遺及棲地的採集調查,台灣黑熊、黃喉貂、櫻花鉤吻鮭、臺灣水鹿、石虎及歐亞水獺等六種保育類動物,從環境攝入微塑膠的風險無所不在,其中以黃喉貂的排遺微塑膠檢出率100%最為驚人。 綠色和平表示,這是全球首次進行重要保育類動物與棲地被塑膠汙染的現況調查,建議政府短期可從國家公園、保護區等限定範圍著手,定期監測生態棲地受塑膠汙染情形。長期而言,則需配合《全球塑膠公約》訂定一次性塑膠包裝減量時程表,並正式入法。

環境與保育|

Apr. 16 2022

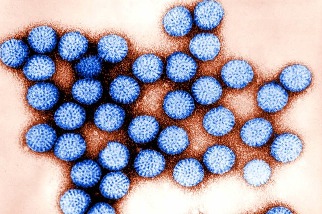

學界首度在活人肺部發現微塑膠 寶特瓶原料尤其多

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 科學家表示,現在微塑膠汙染在地球上無處不在,人類接觸無可避免,人們也愈來愈關注微塑膠對健康的危害。英國《衛報》(The Guardian)報導,學界首次在活人的肺部深處發現微塑膠,而且幾乎所有樣本中都檢出這些顆粒。 活人肺部深處發現微塑膠 其中又以PP、PET最多 研究團隊從13名接受手術的患者的組織取得樣本,在其中11例發現微塑膠。發現最多的微塑膠類型是用於塑膠包裝和管材上的聚丙烯(PP),以及寶特瓶的原料聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)。過去的兩項研究發現,屍檢過程中採集的肺部組織,含有微塑膠的比例同樣很高。 學界已...

環境與保育|

Jan. 03 2022

美國是海洋塑膠垃圾頭號問題來源 科學家籲制定國家級監測計畫

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校 各種形狀和大小的塑膠垃圾遍布全球海洋,出現在海灘、魚類體內甚至北極海冰中。美國國家科學院、工程院和醫學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)12月的一份報告明確指出,美國有很大的塑膠垃圾處理問題。 美國當前垃圾回收體系嚴重不足 報告顯示,美國是全球塑膠樹脂的主要生產者。樹脂是所有塑膠工業和消費品的前驅材料。此外美國還每年進出口價值數十億美元的塑膠製品。 按人均計算,美國產生的塑膠垃圾比中國多一個數量級,但中國較常因汙染相關問題而受到批評。根據...

AD