AD

標籤

#恆星

共 21 筆相關資料

科學與新知|

Dec. 01 2024

獵戶FU型星爆發的奧秘

1936年,天文學家在獵戶座天區發現一顆年輕恆星的亮度在數月內急劇增加至原本的百倍,最亮時達到太陽的100倍。然而,與恆星爆炸不同,這顆恆星的亮度在峰值後僅以緩慢的速度減弱。起初,此現象被認為是個別的罕見案例,但後續研究顯示,這類高度不穩定的年輕恆星實際上屬於一個獨特的爆發性恆星族群,並被命名為「獵戶FU型星(FU Orionis)」。 為了深入理解獵戶FU型星的亮度爆發機制,天文學家利用NASA哈伯望遠鏡的紫外線觀測能力,研究其恆星表面與吸積盤之間的交互作用,並揭示了一些令人震驚的新細節。觀測顯示,吸積盤長期以來向恆星輸送物質,其中緊貼恆星的內盤部分極為炙熱,其紫外線亮度遠超預期,對傳...

科學與新知|

Mar. 03 2023

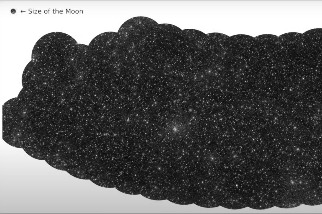

圖片中的白色星點不是恆星或星系而是黑洞

上面圖片看起來像一張相當普通的夜空照片,但你看到的是比閃閃發光的星星更特別的天體,每一個白點都是一個活躍的超大質量黑洞。 這些黑洞中的每一個都在吞噬數百萬光年外星系中心的物質,這就是黑洞能被精確定位的原因。這張發布於2021年的圖像,包含了25000個這樣的白點,這是迄今為止最詳細的低頻無線電波黑洞地圖,這項成就耗時數年並由一個猶如歐洲大小般的無線電波望遠鏡陣列編製而成。 黑洞是無法用可見光直接觀測到的,然而當黑洞從圍繞著它的塵埃和氣體圓盤中吸入物質時,會產生電磁輻射,我們便可在廣闊的太空中探測到這些輻射進而發現到它的踪跡。 上圖之所以如此特別,是因為它涵蓋了歐洲低頻陣列(L...

科學與新知|

Aug. 25 2022

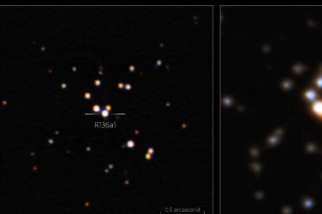

天文學家獲得已知最重恆星最清晰的影像

天文學家使用位在智利的8.1公尺雙子座南望遠鏡,獲得有史以來最清晰的恆星R136a1的影像,這是目前已知的最重恆星。這顆恆星挑戰我們對最大質量恆星的理解,並發現它可能比預期稍小。 天文學家尚未完全瞭解超過太陽100倍質量的恆星如何形成。由於巨大恆星壽命短,幾百萬年就耗盡它們的燃料,因此數量少。此外,觀測它們更是艱鉅的挑戰,因為它們通常居住在塵埃籠罩的星團中心。R136星團位於大麥哲倫星系中的蜘蛛星雲(Tarantula Nebula),R136a1是星團的成員,距離地球約16萬光年。天文學家利用觀測到的亮度和溫度以理論估計恆星的質量,先前的觀察認為R136a1質量約是太陽的250到320...

科學與新知|

Jun. 30 2022

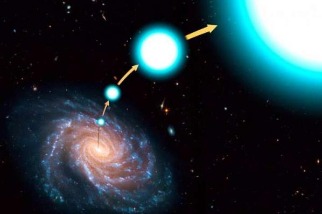

天文學家發現超新星爆炸後仍然活著的恆星,甚至變得更亮

超新星爆發往往代表著一個恆星生命的終結,但是近期的一篇研究發現,似乎並非總是如此。 十年前在旋渦星系NGC1309發現的超新星SN2012Z,它發出了宇宙中的絕響,所有人都認為這預示著它的湮滅。當研究人員在後續比對星圖之後,令人意想不到的事情發生了,它原先位置的恆星竟然比爆炸前更亮!這前所未有的先例令不少專家們跌破眼鏡。 在超新星爆發的類別裡面有著I型及II型(對應羅馬數字的1及2),其中I型超新星中的次分類Ia型超新星有著宇宙標準燭光的稱號,其成因是每次的爆炸當量大致上相同,故絕對亮度也相同,利用該機制可以作為量天尺來使用。在互繞的白矮星-白矮星或白矮星-紅巨星系統中,其中一顆白...

科學與新知|

Jun. 09 2022

恆星演化道路的分岔點…

我們是否可以僅透過恆星的質量,就可以預測它終將會以火(超新星)或冰(白矮星最終冷卻成黑矮星)的狀態結束生命?由不列顛哥倫比亞大學領導的天文學家團隊試圖透過觀察白矮星來回答這個問題,以期找到火與冰之間準確的分界線。 當恆星燃料耗盡時,若非在劇烈的爆炸中拋出其外層,以至輸出的能量比太陽在其100億年的生命中所產生的能量還多;就是膨脹並穩定成為一顆大小與我們的月亮差不多的白矮星。而其中決定恆星會走向哪條路的關鍵在於它的質量,其中質量較小的恆星死亡後成為白矮星(冰),質量較大的則成為超新星(火)。儘管我們相信穩定白矮星廣泛被接受的最大質量約為1.38個太陽質量,亦即其前身恆星的理論值應該在8個太...

科學與新知|

May. 04 2022

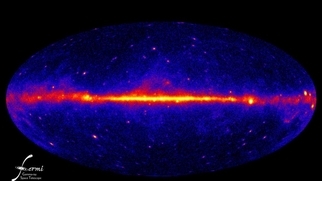

旋轉的恆星為銀河系中心的奇怪訊號提供新的線索

以往天文學家認為來自銀河系中心的神祕伽馬射線源自於暗物質,現在澳洲國立大學(ANU)的研究團隊找到了新的解釋。 大約在十年前,天文學家使用NASA費米伽馬射線太空望遠鏡(GLAST)測量銀河系中心時,發現一種高能的光超出了他們所能解釋的範圍,即所謂的銀河系中心過剩(GCE),此現象長期以來一直困擾著天文學家。現今澳洲國立大學的研究表示這種特殊的伽馬射線訊號,實際上可能來自一種特定類型快速旋轉的中子星。 研究人員發現它可能來自於毫秒脈衝星,一種旋轉速度非常快,大約每秒可旋轉100次的中子星。在此之前天文學家就曾在太陽系附近探測到單個毫秒脈衝星的伽馬射線...

科學與新知|

Apr. 05 2022

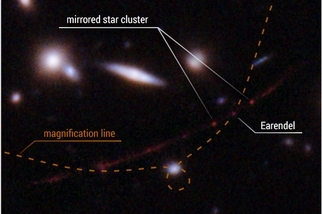

哈伯太空望遠鏡觀測到最遙遠的恆星!

哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)觀測到最遙遠的恆星!這顆恆星編號WHL0137-LS,又稱為Earendel,是托爾金在《魔戒》系列小說中「晨星」之意,因為它存在於宇宙的黎明時期。WHL0137-LS的紅移z=6.2±0.1,顯示它的光線在大霹靂後僅9億年就發出,歷經129 億年後才到達地球。由於宇宙在膨脹,這顆恆星的目前位置距離我們達280億光年。在此之前所見最遙遠恆星是MACS J1149 Lensed Star 1 ,是大霹靂後44億年發出的光(紅移z=1.49,目前距離140億光年),因此紀錄大大超前。 能看到WHL0137-...

科學與新知|

Mar. 22 2022

天文學家認為三顆克卜勒行星應該是恆星

自從30年前發現第一顆系外行星後,天文學家已發現近5000顆系外行星,及近5000顆候選天體,但麻省理工學院的團隊在《天文學期刊》(Astronomical Journal)上發表的研究中,認為有幾顆克卜勒太空望遠鏡的資料判定為行星的天體可能是小恆星。團隊利用更精確母恆星測量值,評估其行星的大小,並確定Kepler-854b、Kepler-840b 和 Kepler-699b直徑是木星的兩到四倍,這尺寸太大而不是行星。另外,Kepler-747b的大小約為木星的1.8倍,與已確認的最大行星相近,但是Kepler-747b離它的母恆星相對遠,這樣的距離不容易存在如此大小的行星。所以Kepler-...

AD