AD

標籤

#蘭嶼

共 6 筆相關資料

環境與保育|

Feb. 17 2025

「要相信公民科學」 熱愛淡水魚素人提案 「蘭嶼吻鰕虎」成功列二級保育類

主要棲息於蘭嶼溪流的臺灣特有種「蘭嶼吻鰕虎」,數量曾一度跌破500隻,在臺灣淡水魚紅皮書中列為極度瀕危物種。農業部於7日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」,將蘭嶼吻鰕虎從一般類改列為保育類第二級珍貴稀有物種,未經主管機關同意不得繁殖、買賣或陳列展示;此前已飼養者,須於3月31日前向當地縣市主管機關登記備查。 這次列保,是由兩名素人——周銘泰與李政霖,於2020年向林務局(現升格為林業及自然保育署)提案的物種之一,在這之前,二人提案15種1屬淡水魚,已有6種1屬在2023年被列保育類,打開公民提案且列保先例。熱愛淡水魚的周銘泰向《環境資訊中心》表示,希望未來有更多由...

環境與保育|

Oct. 13 2020

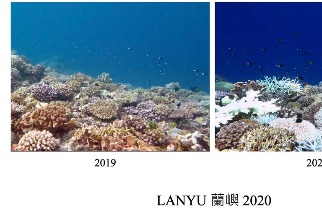

中研院:蘭嶼南部過半珊瑚白化 綠色和平將啟動復元監測計畫

環境資訊中心記者 許祖菱報導 繼美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)8月對臺灣南部發出最高2級(Alert Level 2)珊瑚白化警示,中研院生物多樣性中心團隊今(8日)也公布臺灣沿岸觀測結果,中心博士後研究員林哲宏說,今年夏季在不同珊瑚族群發現大規模珊瑚白化現象,其中蘭嶼南部逾五成珊瑚有白化跡象。 中研院研究團隊警告,若海水持續高溫,可能有大量的珊瑚無法恢復。對此,綠色和平將號召潛水界在未來三個月啟動「Coral watch 珊瑚白化復元監測計劃」,並呼籲擁有珊瑚資源的地方政府,例如屏東縣、臺東縣政府,盡快宣示氣候緊急,共同建立完善珊瑚生態監測系統。

環境與保育|

Jan. 20 2020

【老杜聊海蛇】在蘭嶼與海蛇共舞

"世人對於海蛇大多還停留在危險可怕的印象,然而,蘭嶼海域的四種海蛇,卻是溫馴安全的種類。" 蘭嶼──這個臺灣的邊陲之鄉,不只偏遠還相當獨特。一般偏遠之鄉只是受主流文明影響較淺,但蘭嶼不止於此。它曾經遺世獨立,幾乎不受現代文明的汙染。在日治時期,日本政府曾斷絕達悟族和外界的聯繫,以便研究人類在沒有其他文明影響下會如何演變。這樣的政策延緩了蘭嶼與外界的交流,卻也讓傳統文化與環境保留得更為完整。 蘭嶼每年總被好幾個颱風侵襲,但其獨特的地下屋文化卻充份顯露達悟族人的因應智慧。這些「防風」房舍匯集在緩坡之上,深入地下的主屋被堅固的石牆保護著,屋簷的高度總是在石牆之...

AD